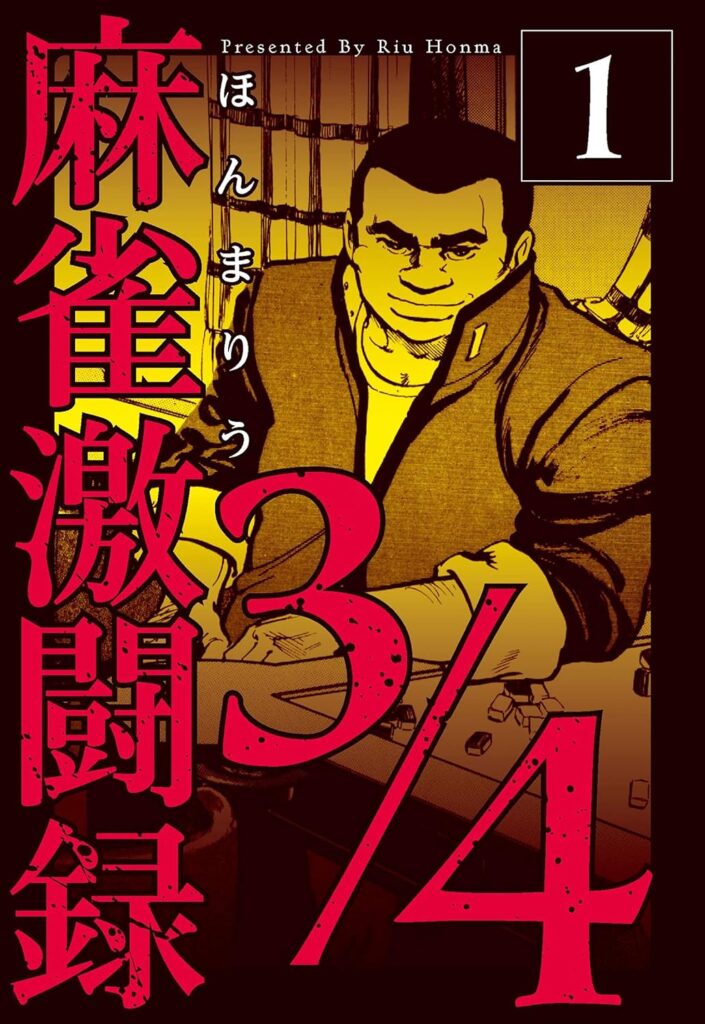

「ツモ牌相打ち」という伝説的な打ち方があるそうです。麻雀漫画「3/4よんぶんのさん」の登場人物である「クイ鎌」によると、今まである凡百の戦術やテクニックを押しのけてこの世界の覇者になれる。麻雀のメカニズムそのもの、だそうです。すごくないですか!

続編「3/4よんぶんのさん それから…」の登場人物、滝と戸川はこの「ツモ牌相理論」を「トイツ場を制するための打ち方」と分析。そして「1. メンゼンでツモの傾向を探り 2. 手牌を寄せていき 3. ツモアガリを狙いとする」ツモ寄せの技である、と言います。さらにつけ加えれば、「特にトイツ手に有効」だそうです。

そんなものすごい「ツモ牌相」というものを、麻雀漫画「3/4よんぶんのさん」を紐解きながら、考察してみましょう。

トイツ系寄りの分類

麻雀漫画「3/4よんぶんのさん」の続編、「3/4よんぶんのさん それから…」に、「トイツ系寄りの分類」として、次のようなことが書かれてあります。

Ⅰ. スジでツモ牌が固まるパターン

をツモりまた

がツモれるという流れだったら

もツモれる。

Ⅱ. 裏スジツモのパターン

をツモり次に

という流れなら、この後に

というツモがくる。どういうわけか

はツモれない流れ。

Ⅲ. 連トイツツモのパターン

とか

とか、つながってツモがくる。

と持っているところに

は引かず、さらに

ときたりする。

Ⅳ. とびトイツ

とか

とか、間が抜けてトイツになるツモ牌相をいう。

Ⅴ. 四間とびトイツ

とか

とか、間が3つ抜けてくる牌相の場合をいう。

正直なんだかよくわかりませんね。実際の牌姿や、具体的なツモを見てみないと何とも言えません。では麻雀漫画「3/4よんぶんのさん」に出てきた闘牌シーンなどを見ながら、考察していきます。

スジでツモが固まるパターン

「3/4よんぶんのさん」本編では、第9期最高位戦Aリーグ 深野浩士プロの実践譜が紹介されています。

1. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

2. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

3. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

4. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]() (!?)

(!?)

6. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

7. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

8. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

10. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

11. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

12. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]() 聴牌

聴牌

13. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

14. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

5巡目に孤立牌の![]() ではなく、

ではなく、![]()

![]()

![]() と複合形の一部である

と複合形の一部である![]() を打っています。この打

を打っています。この打![]() に違和感を感じますが、それ以外はいたって普通の捨て牌です。さて打

に違和感を感じますが、それ以外はいたって普通の捨て牌です。さて打![]() のところで、深野浩士プロには何があったのでしょうか。

のところで、深野浩士プロには何があったのでしょうか。

それはそこまでのツモに注目するとわかります。![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ですね。

ですね。![]() -

-![]() の筋が押し寄せてきているのです。そこで

の筋が押し寄せてきているのです。そこで![]() トイツの筋である

トイツの筋である![]() を大切にしたのでしょう。トイツ系の手を考えるなら、

を大切にしたのでしょう。トイツ系の手を考えるなら、![]()

![]()

![]() から

から![]() を切るのは手筋です。とはいえ結局、次巡に

を切るのは手筋です。とはいえ結局、次巡に![]() を切っていますが…

を切っていますが…

そして深野浩士プロは、![]() -

-![]() -

-![]() の筋を捕まえて四暗刻を上がることに成功しました。

の筋を捕まえて四暗刻を上がることに成功しました。

ちなみに「3/4よんぶんのさん」本編の闘牌シーンでは、最後のツモを喰い流されて、対々三暗刻になっています。

このスジでツモが固まるというのは、トイツ場の話ではよく出てきますので、まぁこの辺でいいでしょう。

裏スジツモのパターン

裏スジツモ その1

堀場が王牌打ちに目覚めつつあった時の、松竹梅との対決での、堀場の打牌です。

配牌を取った時、堀場は自分のツモ筋が![]()

![]()

![]()

![]()

![]() なのを確認します。ソウズが多い流れなのか、ピンズが多い流れなのか、判断がしかねるところです。とりあえず堀場は、どちらの色にも関係しないマンズを整理していきます。

なのを確認します。ソウズが多い流れなのか、ピンズが多い流れなのか、判断がしかねるところです。とりあえず堀場は、どちらの色にも関係しないマンズを整理していきます。

1. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

2. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

3. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

4. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5巡目、堀場は「ソウズのホンイツ一通狙いか…いや、まだ早い…」と![]() を切ります。配牌から考えるとソウズ5枚、ピンズ4枚を引いていることになります。ソウズ一辺倒の流れではない、と判断したのでしょう。

を切ります。配牌から考えるとソウズ5枚、ピンズ4枚を引いていることになります。ソウズ一辺倒の流れではない、と判断したのでしょう。

6. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

7. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

8. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]() リーチ

リーチ

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「一通がなくなりリーチのみだが裏ドラ期待だ。この勢いのあるソウズのツモ筋なら楽に![]()

![]() はツモれるはずだ」と堀場は言います。しかしツモれずに流局します。その時の堀場の河はこのようになっています。

はツモれるはずだ」と堀場は言います。しかしツモれずに流局します。その時の堀場の河はこのようになっています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

結果として![]()

![]() はカラテンで、このリーチは和了れませんでした。堀場は自分のツモを振り返って、ソウズは

はカラテンで、このリーチは和了れませんでした。堀場は自分のツモを振り返って、ソウズは![]()

![]() を引かない流れだと反省しました。実はこれは「裏スジツモのパターン」です。8巡目の聴牌の時点までのソウズツモをチェックしてみましょう。

を引かない流れだと反省しました。実はこれは「裏スジツモのパターン」です。8巡目の聴牌の時点までのソウズツモをチェックしてみましょう。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「3」と「8」ばかり引いていますね。「裏スジツモのパターン」の文言を確認しましょう。

「

をツモり次に

という流れなら、この後に

というツモがくる。どういうわけか

はツモれない流れ」

まさに「裏スジツモのパターン」そのものですね。![]()

![]() をツモれないなら、ここでのリーチはあり得ません。リーチをしない選択なら、どうなるでしょうか。

をツモれないなら、ここでのリーチはあり得ません。リーチをしない選択なら、どうなるでしょうか。

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

↓

13. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

「裏スジツモのパターン」通りに![]() をツモりました。待ち変えのチャンスです。ここで打

をツモりました。待ち変えのチャンスです。ここで打![]() のカン

のカン![]() 待ちとしても

待ちとしても![]() はツモれないのですから、待ち変えの意味はありません。ここは打

はツモれないのですから、待ち変えの意味はありません。ここは打![]() として、シャンポン待ちにして、先々の四暗刻変化を狙いましょう。結果としては、四暗刻変化はありませんでしたが、そのまま

として、シャンポン待ちにして、先々の四暗刻変化を狙いましょう。結果としては、四暗刻変化はありませんでしたが、そのまま![]() をツモって三暗刻になります。

をツモって三暗刻になります。

めでたしめでたし、といいたいところですが、ちょっと待ってください。7巡目に堀場は![]() を切りましたが、私ならタンヤオ変化も考えて

を切りましたが、私ならタンヤオ変化も考えて![]() を切ります。するとこのような進行になるでしょう。

を切ります。するとこのような進行になるでしょう。

7. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

8. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

10. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

↓

13. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

四暗刻をツモっちゃったんですけど!

裏スジツモ その2

王牌打ちが身についてきた堀場が、竹松との闘いで見せた打牌です。

配牌を取った時、堀場は自分のツモ筋が![]()

![]()

![]()

![]() なのを確認して、「裏スジツモの流れ」だと考えました。このパターンは

なのを確認して、「裏スジツモの流れ」だと考えました。このパターンは![]()

![]() をツモるが、

をツモるが、![]()

![]() の裏スジにあたる

の裏スジにあたる![]()

![]() はツモれないパターンです。

はツモれないパターンです。

それを踏まえて、堀場の手順を確認しましょう。

1. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

2. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

3. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

4. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

1打目の![]() は

は![]() の方がよかったと思いますが、まぁいいでしょう。それより問題は3・4巡目です。ここで

の方がよかったと思いますが、まぁいいでしょう。それより問題は3・4巡目です。ここで![]()

![]() とツモっているので、ここはホンイツを狙って孤立牌の

とツモっているので、ここはホンイツを狙って孤立牌の![]() 、

、![]() を切るべきでしょう。配牌のツモ筋の段階で、あれだけピンズのツモ牌相なのですから、この時点でホンイツに決めるべきです。字牌は切るべきでありません。

を切るべきでしょう。配牌のツモ筋の段階で、あれだけピンズのツモ牌相なのですから、この時点でホンイツに決めるべきです。字牌は切るべきでありません。

5. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

6. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

7. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

8. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5巡目からホンイツ一直線で、危険牌から処理していますが、判断が遅いような気がします。

10. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() カン

カン

11. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

12. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

13. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

12巡目の待ち牌選択ですが、普通は![]() 待ちにするでしょう。最初、堀場は「裏スジの流れ」と考えました。なら、

待ちにするでしょう。最初、堀場は「裏スジの流れ」と考えました。なら、![]() もツモれると考えて良いでしょう。ですがそれと同時に、このツモの流れは「

もツモれると考えて良いでしょう。ですがそれと同時に、このツモの流れは「![]() -

-![]() -

-![]() 」という「スジでツモが固まるパターン」とも考えられます。堀場はそこでスジの方を選んだのです。

」という「スジでツモが固まるパターン」とも考えられます。堀場はそこでスジの方を選んだのです。

もしかすると、ここから四暗刻への変化を考えたのかもしれませんが…

連トイツツモのパターン

連トイツに関する、クイ鎌メモの中身です。

1. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

2. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

3. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

4. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

6. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

クイ鎌のメモによると、最後の待ち選択は![]() でも

でも![]() でも、どちらでもよいそうです。

でも、どちらでもよいそうです。

1巡目![]()

![]() からシュンツが完成するのではなく、ツモ

からシュンツが完成するのではなく、ツモ![]() とトイツができる牌がきました。同様に2巡目

とトイツができる牌がきました。同様に2巡目![]()

![]() から

から![]() を引いてシュンツが完成するのではなく、

を引いてシュンツが完成するのではなく、![]() ツモでトイツができています。3巡目

ツモでトイツができています。3巡目![]()

![]() から

から![]() でトイツができる。5巡目

でトイツができる。5巡目![]()

![]() から

から![]() でトイツができる。そして6巡目

でトイツができる。そして6巡目![]()

![]()

![]() からシュンツになる牌ではなく、トイツになる

からシュンツになる牌ではなく、トイツになる![]() をツモってきます。こうなればさすがに連トイツのツモの流れです。

をツモってきます。こうなればさすがに連トイツのツモの流れです。

クイ鎌は「![]() でも

でも![]() でも、どちらでもよい」と言っていますが、ツモ牌が

でも、どちらでもよい」と言っていますが、ツモ牌が![]()

![]() 、

、![]()

![]() ときていますので、

ときていますので、![]() の流れで

の流れで![]() を待ちにした方がやや優位なのではないかと思います。

を待ちにした方がやや優位なのではないかと思います。

ですがこれは、字牌・端牌を切っていったら勝手にこうなったというパターンです。あまり工夫が見られません。本来なら第一打は、ホンイツを見て![]() でしょう。2巡目に

でしょう。2巡目に![]() が重なり3トイツになって少し迷いますが、保留の

が重なり3トイツになって少し迷いますが、保留の![]() としましょうか。すると3巡目の

としましょうか。すると3巡目の![]() で分岐点です。ホンイツに向かうなら、

で分岐点です。ホンイツに向かうなら、![]() 切り。4トイツなので七対子に向かうなら、

切り。4トイツなので七対子に向かうなら、![]() でしょう。そうするとこの最終形にはなっていません。

でしょう。そうするとこの最終形にはなっていません。

この連トイツは、土田浩翔先生のいうところの「並びトイツ」です。そして土田浩翔先生は、この「並びトイツ」はツキが自分から離れはじめた頃に作動しやすい、とおっしゃっています。その意図については、以下を参考にしてください。

なんにせよ、連トイツは狙って作るものではないと思われます。

トビトイツ

堀場がクイ鎌に、自分の打ち方を説明するシーンです。

1. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

2. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

3. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

4. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

1巡目、ツモが![]() とトイツになりました。2巡目、3巡目と連続で

とトイツになりました。2巡目、3巡目と連続で![]() をツモり、4巡目に

をツモり、4巡目に![]() がトイツになりました。完全にトイツ場の流れです。そして5巡目、

がトイツになりました。完全にトイツ場の流れです。そして5巡目、![]() をツモ切ります。

をツモ切ります。

6. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

7. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

8. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]() 聴牌

聴牌

次の6巡目で![]() を引きました。ここで堀場は

を引きました。ここで堀場は![]()

![]()

![]()

![]()

![]() というツモの流れを考えます。つまりこれは真ん中の牌を引かない流れ、トビトイツと考えるのです。本来なら5巡目の

というツモの流れを考えます。つまりこれは真ん中の牌を引かない流れ、トビトイツと考えるのです。本来なら5巡目の![]() ツモの段階でそれを見抜いて、その時点で

ツモの段階でそれを見抜いて、その時点で![]()

![]() 落としを考えないといけないと、堀場は言っています。

落としを考えないといけないと、堀場は言っています。

![]() ツモでトビトイツの流れを見た堀場は、

ツモでトビトイツの流れを見た堀場は、![]()

![]() 落としをします。そして8巡目に聴牌します。

落としをします。そして8巡目に聴牌します。

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

10. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

11. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

12. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

13. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

10巡目に![]() をツモっています。もし

をツモっています。もし![]() タンキにできていれば、ここで和了でした。ですがその3巡後、トビトイツの流れ通り

タンキにできていれば、ここで和了でした。ですがその3巡後、トビトイツの流れ通り![]() をツモることができました。

をツモることができました。

クイ鎌はこの打ち方を見て、「ツモ牌相打ちという伝説的な打ち方…」と言います。そして「今まである凡百の戦術やテクニックを押しのけて、この世界の覇者になる。なにしろお前は麻雀のメカニズムそのものを手に入れたことになる!」と、大絶賛です。

とはいえよくよく考えれば、3巡目の段階で4トイツです。孤立牌ランク通りに![]() を残して、

を残して、![]() を切っておけば、7巡目で聴牌しています。そして8巡目の

を切っておけば、7巡目で聴牌しています。そして8巡目の![]() でツモ和了っていますね。こっちの方が麻雀のメカニズムに沿っていませんかね。

でツモ和了っていますね。こっちの方が麻雀のメカニズムに沿っていませんかね。

王牌打ちVSツモ牌相打ち

最後に、堀場の王牌打ちと、竹松のツモ牌相打ちの対決シーンでの、堀場の打牌を見てみましょう。ここは「3/4よんぶんのさん」屈指の名シーンです。竹松、梅松、魚地、堀場の4人それぞれの思惑が絡み合って、なかなか重厚な闘牌シーンです。

配牌を取った時、堀場は自分のツモ筋が![]()

![]()

![]()

![]()

![]() なのを確認しました。そこから「完璧なピンズのツモ牌相、しかし裏スジの

なのを確認しました。そこから「完璧なピンズのツモ牌相、しかし裏スジの![]()

![]()

![]() はツモれない流れと読むべきだろう」と考えます。

はツモれない流れと読むべきだろう」と考えます。

1. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

2. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

3. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

4. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

5. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

第一打の![]() は疑問。孤立牌の

は疑問。孤立牌の![]() でいいでしょう。「123」の三色同順が少し見えます。しかし堀場が裏スジの

でいいでしょう。「123」の三色同順が少し見えます。しかし堀場が裏スジの![]() はツモらないと考えたなら、三色同順はなくなります。それにしてもカンチャンの

はツモらないと考えたなら、三色同順はなくなります。それにしてもカンチャンの![]()

![]() ではなく、

ではなく、![]()

![]() のペンチャンを払うべき? いやそれでも普通は、孤立牌の

のペンチャンを払うべき? いやそれでも普通は、孤立牌の![]() 切りでしょう。

切りでしょう。

おそらく堀場は自分のツモ筋がピンズなので、色を絞りに行ったのではないでしょうか。マンズには面子がありませんので、そこを払っていく考えです。正直何から切っても関係ないと、左から順番に切っていったのではないかと思います。

4巡目の打![]() はペンチャンを内側から切っています。ややちぐはぐな感じがしますが、この辺りから守備を考えているのでしょうか。そして5巡目のツモ

はペンチャンを内側から切っています。ややちぐはぐな感じがしますが、この辺りから守備を考えているのでしょうか。そして5巡目のツモ![]() で、4トイツになりました。ここの打

で、4トイツになりました。ここの打![]() は、完全に七対子を見ています。

は、完全に七対子を見ています。

そこで魚地がチーをして、ツモ筋がずれます。

6. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

7. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

ツモ筋がずれたため、6巡目、堀場のツモがピンズではなく、![]() となりました。

となりました。![]() は前々巡に切ってますので、七対子ならフリテンになります。それでもピンズのツモ筋から外れたことの方が、堀場には重要だったのでしょう。ピンズを見切って

は前々巡に切ってますので、七対子ならフリテンになります。それでもピンズのツモ筋から外れたことの方が、堀場には重要だったのでしょう。ピンズを見切って![]() を切ります。ちょっとどうかと思いますが…

を切ります。ちょっとどうかと思いますが…

7巡目の![]() ツモ、打

ツモ、打![]() も同じ考えです。

も同じ考えです。

さらに魚地がチーをして、またツモ筋が変わります。

8. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

9. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

10. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

11. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

8巡目のツモ![]() 打

打![]() は普通の手順です。

は普通の手順です。![]() は七対子のフリテン牌ですから、ここで切ります。そして9巡目のツモは

は七対子のフリテン牌ですから、ここで切ります。そして9巡目のツモは![]() です。この8・9巡の

です。この8・9巡の![]()

![]() のツモで、このツモ筋は「1・9、字牌のツモ牌相」と考え、ソウズは見切って打

のツモで、このツモ筋は「1・9、字牌のツモ牌相」と考え、ソウズは見切って打![]() です。

です。

とはいえ4トイツですから、七対子を意識して、山読みしやすい「1・9、字牌」をかき集めようというのは、普通の考えでもあります。

そして10巡目。ツモ![]() 打

打![]() で、七対子イーシャンテンです。

で、七対子イーシャンテンです。![]()

![]()

![]() という「1・9、字牌」三頭立ての七対子イーシャンテンは最もいい形です。そしてあっさり次巡ツモ

という「1・9、字牌」三頭立ての七対子イーシャンテンは最もいい形です。そしてあっさり次巡ツモ![]() で聴牌です。

で聴牌です。

ドラの![]() 待ちか、

待ちか、![]() 待ちかどちらにするかの選択です。8巡目からのツモ筋は、「1・9、字牌のツモ牌相」です。その考えで行くと、どちらの待ちでもツモりそうです。堀場はあえて場に二枚切れている

待ちかどちらにするかの選択です。8巡目からのツモ筋は、「1・9、字牌のツモ牌相」です。その考えで行くと、どちらの待ちでもツモりそうです。堀場はあえて場に二枚切れている![]() を待ちにしました。結果的には、

を待ちにしました。結果的には、![]() は魚地にトイツで持たれていました。

は魚地にトイツで持たれていました。

その切られた![]() を、魚地がポン。堀場のツモ筋が、最初のピンズのツモ牌相に戻りました。

を、魚地がポン。堀場のツモ筋が、最初のピンズのツモ牌相に戻りました。

12. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

13. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

12巡目のツモが![]() です。この

です。この![]() は10巡目に切っていますので、フリテンです。しかしピンズのツモ牌相ですから、フリテンの引き戻しもあり得ると考え、ここで打

は10巡目に切っていますので、フリテンです。しかしピンズのツモ牌相ですから、フリテンの引き戻しもあり得ると考え、ここで打![]() としました。

としました。

前も堀場はフリテン残しをやっていました。字牌ならわからなくもないですが、中張牌でそれをするのは正直やりすぎじゃないかなぁ。ただこの後で出てきますが、この![]() が危険牌なので、切り切れなかったという事情も込みなら、まぁわからなくもないかな。

が危険牌なので、切り切れなかったという事情も込みなら、まぁわからなくもないかな。

13巡目のツモは![]() です。これもフリテン牌です。魚地に対して

です。これもフリテン牌です。魚地に対して![]() が切りづらいので、そのまま

が切りづらいので、そのまま![]() をツモ切って、フリテンの

をツモ切って、フリテンの![]() 待ちを続けます。

待ちを続けます。

また魚地がポンして、堀場のツモ筋は6・7巡目に![]()

![]() とツモったのと同じツモ筋になりました。

とツモったのと同じツモ筋になりました。

14. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]() リーチ

リーチ

15. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]() 打

打![]()

16. ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ロン

ロン![]()

そこにツモった![]() 。堀場はソウズのツモ牌相になったと考えます。これが最終形と

。堀場はソウズのツモ牌相になったと考えます。これが最終形と![]() タンキでリーチとします。同巡、下家の竹松もリーチをかけます。竹松もツモ牌相を理解しており、自分のツモ筋が1・9字牌と判断して、その牌で待っています。

タンキでリーチとします。同巡、下家の竹松もリーチをかけます。竹松もツモ牌相を理解しており、自分のツモ筋が1・9字牌と判断して、その牌で待っています。

このままでは、堀場に一発でツモられると考えた上家の梅松がチーをして、ツモ筋をずらします。堀場のツモ筋は、再びピンズのツモ牌相になります。

15巡目、堀場のツモは予想に反して字牌の![]() 。これは竹松に対して超危険牌。しかしリーチをしているため、そのままツモ切りします。竹松の待ちは

。これは竹松に対して超危険牌。しかしリーチをしているため、そのままツモ切りします。竹松の待ちは![]() 。1・9字牌でしたが、なんとか振り込みを回避。そしてソウズのツモ筋となっていた竹松が

。1・9字牌でしたが、なんとか振り込みを回避。そしてソウズのツモ筋となっていた竹松が![]() をツモってしまい、堀場に振り込み、決着となります。

をツモってしまい、堀場に振り込み、決着となります。

堀場に一発でツモられると考えた梅松は正しいです。ですが堀場のツモをずらした先は、味方の梅松です。梅松はリーチをしていますので、危険牌はツモ切るしかありません。ツモは回避したものの、振り込みになったというのは、冷静に考えればなんとも間の抜けた話ではないでしょうか。

終わりに

これで「トイツ系寄りの分類」にあった内容に関するもので、「3/4よんぶんのさん」に出てくる闘牌で確認できるものはある程度考察しました。他にも「ツモ牌相理論」を使った闘牌はあります。しかしそのほとんどが「スジでツモが固まるパターン」だったので、繰り返しを避けるため取り上げていません。

そういえば、「四間トビトイツ」に関する闘牌が見当たりませんでした。見逃していたら申し訳ありません。

「3/4よんぶんのさん それから…」によると、青野滋氏がこの「ツモ牌相理論」を発掘提唱されている、とあります。それに関する書籍などは無いようで、ネット上でもあまり情報は探せませんでした。もし何か情報がありましたら、コメントをいただけると嬉しいです。

そのほかに、渡辺和弘氏がそもそもこの「ツモ相牌理論」の始祖という話もありました。「アンコ筋の牌は一枚は引いてくる」「4間筋トイツ」「ウラスジトイツ」「アンコになったリャンメンは引きづらい」「イーペーコの高めは引かない」などがあるそうです。

この辺ももっと情報が欲しいですね。とりあえず「ツモ牌相理論」に関しては、今回はこの辺で…

コメント